少子高齢化が進むなか、全国の宿泊施設がいま“存続の危機”に直面しています。

特に、家族経営の旅館や中小規模のホテルでは、「後を継ぐ人がいない」「家族には継がせたくない」「承継後の将来像が描けない」など、事業承継にまつわる悩みが年々深刻になっています。

この記事では、そんな悩みを抱える宿泊施設経営者の方々に向けて、「宿を終わらせないための選択肢」としてどんな道があるのか──現実的かつ前向きな選択肢をご紹介します。

《目 次》

- 事業承継が困難な時代──宿泊施設を取り巻く“今”の課題

1-① 高齢化と後継者不足という現実

1-② 家族に継がせたくない──想いと葛藤のギャップ

1-③ 宿泊業界特有の“属人性”が承継を阻む - “宿を終わらせない”ための選択肢

2-① 選択肢①:第三者へのM&A・売却

2-② 選択肢②:経営は残し、運営を委託する

2-③ 選択肢③:廃業前に考えたい地域連携や公的支援の活用 - 委託運営という選択──“経営権を守りながら”宿を継続する方法

3-① 委託運営の仕組みとメリット

3-② どんな宿が向いている?導入前のチェックポイント

3-③ 実例紹介:委託で蘇った“家族経営の宿” - 事業承継で“後悔しないため”に今すぐ始めるべきこと

4-① 時間切れになる前にやるべき準備

4-② 地域とのつながりを再構築する

4-③ 信頼できるパートナー・支援先の見極め方 - まとめ:大切なのは、“継がせる”よりも“残す”という視点

1. 事業承継が困難な時代──宿泊施設を取り巻く“今”の課題

少子高齢化、人口減少、働き手不足──これらは日本の多くの地域で課題とされてきましたが、地方の宿泊施設、特に家族経営の旅館やホテルにおいては、より深刻な影響を及ぼしています。

バブル期に建てられた施設も多く、いまや創業から30年以上が経過。経営者自身が70代、80代となっているケースも珍しくありません。「子どもには継がせたくない」「跡取りがいない」「そもそも宿を続けるべきかどうか迷っている」──そんな経営者の声が、ここ数年で急増しています。

一方で、「この土地に根ざした宿を、自分の代で終わらせたくない」という想いも同時に抱えている方も多く、その狭間で葛藤している経営者も少なくありません。宿泊業はサービス業の中でも“地場性”と“人”に依存する面が大きく、引き継ぐには単なる事業の数値や資産価値だけでは説明できない、複雑な事情があります。

ここでは、今まさに迫りくる事業承継の壁と、それにどう立ち向かうべきかを丁寧に紐解いていきます。

1-① 高齢化と後継者不足という現実

日本の宿泊施設の多くは、地方を中心に「家族経営」や「小規模法人」として数十年にわたり地域に根ざしてきた存在です。特に温泉地や観光地にある旅館・民宿・中小ホテルでは、創業者もしくはその家族が長年にわたり経営・運営の両面を担ってきました。

しかし今、その“家族経営モデル”に限界が訪れています。経営者の平均年齢は70歳を超え、現場に立ち続けるには体力的にも限界がある一方で、「後を継いでくれる子どもや親族がいない」という深刻な問題が顕在化しています。

中小企業庁の「事業承継に関する実態調査」でも、2025年までに日本全体で約245万人の中小企業経営者が70歳を超えると予測されており、そのうち約半数が後継者未定であるとされています。宿泊業も例外ではなく、後継者不在により廃業を余儀なくされる宿が年々増加しています。

この流れは、「黒字なのに廃業」という、なんともやるせない状況を生んでいます。せっかく地域に根づき、リピーターにも愛されてきた宿であっても、後を継ぐ人がいなければ“終わり”を選ばざるを得ない現実があるのです。

1-② 家族に継がせたくない──想いと葛藤のギャップ性

「自分の代で終わらせてもいいのではないか」──そう考える経営者が、決して少なくないという現実があります。

実際、宿泊施設の現経営者の多くは、子どもや親族に経営を継がせることに対し、迷いや葛藤を抱いています。その背景には、宿泊業の厳しい労働環境や、将来性への不安があることは否めません。長時間労働やクレーム対応、季節変動による収益の不安定さ、そして人材不足──こうした課題を日々肌で感じてきたからこそ、「この苦労を次の世代に味わわせたくない」と考えるのです。

また、価値観の違いも大きな要因の一つです。現代の若者は、働き方やライフスタイルに対して柔軟で多様な価値観を持ち、「旅館を継ぐ」という選択肢が自分の人生設計に合わないと感じることもあります。経営者としては「継いでほしい」と思いつつも、無理強いはしたくない。結果として、“継がせたい気持ち”と“継がせられない現実”との間で揺れ動く、複雑な心情が生まれます。

さらに、「継がせたくない」という感情の裏には、自身の宿に対する“自信のなさ”が潜んでいるケースもあります。「自分たちのやり方が古くなっているのではないか」「このままでは未来がないのではないか」──そんな思いが、事業承継の選択肢をますます曇らせてしまうのです。

経営者が口にしない“本音”の多くは、こうした不安や葛藤から来ており、「継がせない」という選択が必ずしも冷たいものではない、ということを社会全体でも理解する必要があります。

1-③ 宿泊業界特有の“属人性”が承継を阻む

宿泊業は“人”に支えられた業種です。表には出にくい部分ですが、「あの女将がいるから」「あの料理長の味が忘れられないから」「あの仲居さんの接客が心に残ったから」──こうした理由でリピーターが訪れる施設は少なくありません。つまり、宿の価値そのものが“誰が運営しているか”に大きく依存してしまう、いわゆる“属人性の高い業種”であるという現実があります。

これは言い換えれば、特定の人物に依存した経営体制であるということであり、事業の継続性や引き継ぎの観点からは大きなリスクにもなります。経営者や女将、料理長などがいなくなっただけで、顧客が離れてしまうような状況では、後継者が事業を引き継いでも、その価値を十分に維持することは困難です。

加えて、宿泊施設の現場は、長年の経験と勘に支えられた“属人的なオペレーション”が多く残っています。「このお客様は何度も来てくださっているから、この部屋に案内した方がいい」「いつもこの時間にお風呂に入るから、少し早めにお湯を張っておこう」──こうした対応が、マニュアルではなく“人の記憶と関係性”によって成り立っているのです。

このような運営スタイルは、まさに“職人芸”であり、価値ある財産である一方、後継者がいない場合の事業承継では大きな壁となります。ノウハウの形式知化が不十分なまま経営者が退くと、その宿の魅力の多くが失われてしまうリスクがあるからです。

さらに、属人性は従業員の育成にも影を落とします。若いスタッフが育ちにくく、ベテランに頼る構造から脱却できないまま、気が付けば現場全体の高齢化が進んでいる──そんな状況では、いざ承継を考えたときに「任せられる人材がいない」という事態に直面することになります。

このように、宿泊業界の“属人性”は、温かみや人情味という価値を生む一方で、事業承継という観点からは明確な障害ともなるのです。これをどう克服するかが、次の見出しで扱う“選択肢”の検討にも大きく関わってきます。

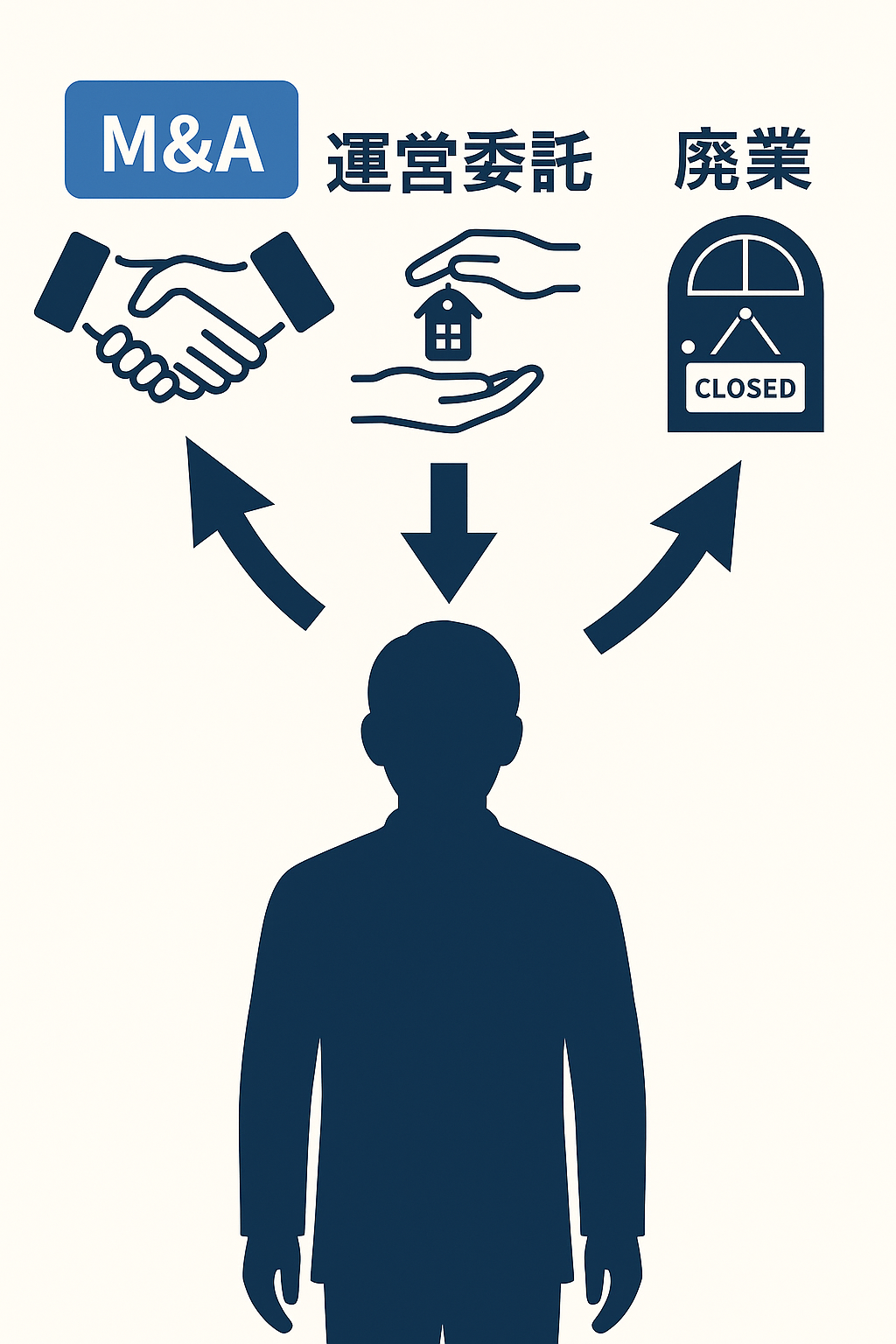

2. “宿を終わらせない”ための選択肢

宿泊施設を「自分の代で終わらせる」ことは、経営者にとって大きな決断です。しかし、思い出や努力が詰まった宿を、ただ静かに閉めてしまうのは惜しいという気持ちもまた、本音として存在します。「継がせる」ことが難しい時代において、別の形で“宿を残す”道を選ぶ人が増えています。ここでは、宿泊施設を終わらせずに次世代へ繋ぐための、3つの現実的な選択肢を紹介します。

2-① 選択肢①:第三者へのM&A・売却

後継者がいない場合、まず候補に挙がるのが、第三者へのM&A(事業売却)です。特に近年は、地方の宿泊施設でも首都圏の企業や投資家による買収ニーズが高まっており、“地域資産としての価値”を見直す動きが活発化しています。

M&Aには、事業自体を新しい経営者に引き継いでもらえるというメリットがあります。施設やスタッフ、既存顧客、ブランドなどを包括的に承継できる可能性があり、「自分が築いてきた宿の価値」を残しやすい方法でもあります。

ただし、M&Aは買い手との条件交渉が難航するケースも少なくありません。「建物の老朽化」「収益性の低さ」「運営ノウハウの属人化」といった課題があると、買い手が現れない、あるいは思ったよりも安い価格での売却になることもあります。また、売却後の経営方針が大きく変わる可能性があるため、「自分の宿が望まない形で変わってしまう」リスクも存在します。

売却を検討する際は、事前に財務の整理や施設の改修、運営体制の見直しなど、準備を進めることが成約への近道となります。専門のM&A仲介業者や金融機関との連携も重要です。

2-② 選択肢②:経営は残し、運営を委託する

もう一つの現実的な選択肢が「運営の外部委託」です。これは、施設の所有や経営は自分たちが持ち続けたまま、日常の業務運営(予約管理、清掃、接客、食事提供など)を専門会社に任せるというスタイルです。

この方法の最大のメリットは、「経営権を手放さずに済む」という点です。宿の名前や方針を守りながら、現場の負担を軽減し、運営の専門性を高められます。特に家族経営で人手が足りず、後継者もいないという施設にとっては、負担と不安を大幅に軽減できる選択肢となります。

また、運営委託先のノウハウにより、これまで手が回らなかったWeb集客やOTA対応、SNS戦略なども強化できるため、売上向上につながるケースもあります。

一方で、委託先との相性や契約条件をよく見極める必要があります。自社の想いと運営会社の方針がずれてしまえば、サービス品質が低下し、評判を落とすリスクもあります。運営委託を検討する際は、過去の実績や現地対応力、トラブル時のサポート体制などを丁寧に確認すべきです。

2-③ 選択肢③:廃業前に考えたい地域連携や公的支援の活用

仮にM&Aも委託運営も難しい場合でも、廃業を決断する前に考えるべき選択肢が「地域との連携」や「行政による支援制度の活用」です。

特に地方では、宿泊施設の閉鎖が地域経済や観光資源にとって大きな痛手となることから、自治体や観光協会、商工会などが再生支援に動くケースがあります。例えば「地域DMO(観光地域づくり法人)」が宿泊施設の運営を一時的に代行したり、若手経営者とのマッチングを行ったりする取り組みも増えています。

また、国や自治体による「事業承継補助金」「観光資源活用事業費補助」などの支援制度も活用可能です。これらを上手に使えば、改修費用の一部負担や人材確保の支援が受けられ、事業の継続が見えてくるケースもあります。

ただし、公的支援は申請時期や要件が厳格であり、情報収集と準備に時間がかかる点には注意が必要です。できるだけ早い段階から、地域のネットワークに参加し、連携の可能性を探ることが重要です。

3. 委託運営という選択──“経営権を守りながら”宿を継続する方法

後継者がいなくても、「宿を終わらせたくない」という経営者にとって、“委託運営”は非常に現実的な選択肢となり得ます。M&Aのように経営権を手放すわけでもなく、廃業のようにゼロにするわけでもない──。自らの想いや理念を守りつつ、運営の負担を軽減できるこの方法は、特にファミリービジネスの宿にとって、再出発の手段として注目されています。

3-① 委託運営の仕組みとメリット

委託運営とは、宿泊施設の所有者や経営者が、自社の資産(施設やブランドなど)を保持しながら、実際の運営業務だけを外部の専門会社に委ねる仕組みです。契約形態にはいくつか種類がありますが、代表的なのが「運営委託契約(マネジメント契約)」や「プロパティマネジメント契約(PM契約)」、あるいは「マネジメントコントラクト(MC方式)」と呼ばれるものです。

この方法の最大のメリットは、“経営権を維持しながら、運営の専門性を取り込める”という点です。

- 運営負担の軽減

人手不足や人材育成に悩まされる経営者にとって、フロント業務、清掃、客室管理、予約管理などの日常業務を委託できるのは大きなメリットです。 - 集客力・マーケティングの強化

SNS運用、OTA戦略、ダイナミックプライシングなど、外部委託先のノウハウを活用することで、客数や直販比率の改善が見込めます。 - サービス品質の安定化

スタッフ教育やマニュアル整備が進んでいる委託先であれば、属人的な運営から脱却し、安定したサービス提供が可能になります。 - 設備投資や保守管理のアドバイス

中には、施設保守や長期修繕計画の立案など、ハード面での運営支援まで対応する会社もあります。

つまり、“宿のDNA”を残しながら、足りない部分だけを外部のプロに委ねることで、バランスの取れた経営が可能になるのです。

3-② どんな宿が向いている?導入前のチェックポイント

とはいえ、委託運営がすべての宿に適しているわけではありません。導入にあたっては、以下のようなチェックポイントを考慮する必要があります。

① 経営者が「宿を残したい」という意思を持っているか?

委託運営は“事業の延命”ではなく“再構築”です。将来的な方向性について、経営者自身が明確な意志を持っていることが前提になります。

② 現在の経営状況や施設の状態はどうか?

- 赤字経営が続いている

- 客室が老朽化している

- 食事提供の人材が確保できない

こういった課題のうち、何を残し、何を改善するかによって、委託先の選定や委託範囲が変わってきます。

③ 家族や従業員の理解が得られるか?

運営を外部に任せることに対して、身内やスタッフが反発するケースもあります。事前に関係者と話し合い、方向性を共有しておくことが大切です。

④ 自社のブランドや理念をどこまで守りたいか?

委託運営では、一定の運営ノウハウに従う必要があるため、すべてを自分の思い通りにはできない面もあります。そのバランス感覚を事前に整理しておくと、スムーズに導入できます。

3-③ 実例紹介:委託で蘇った“家族経営の宿”

実際に委託運営によって宿の再生と継続を果たした事例をご紹介しましょう。

ある地方の観光地にある家族経営の老舗旅館では、オーナー夫妻の高齢化と後継者不在により、将来的な運営継続が難しくなっていました。特に、予約対応やスタッフ教育、日々の施設管理といった業務がオーナーに集中していたこともあり、業務の属人化が深刻でした。

当社(株式会社エムアンドエムサービス)が運営を受託したことで、館内の清掃・フロント・予約管理・顧客対応といった宿泊施設運営業務全般を一括で請け負い、業務の効率化と人的負担の軽減を実現。さらに、自社サイトの導線改善やOTAの戦略的活用を行い、Web予約比率が大幅に向上しました。

結果として、宿の「おもてなしの精神」や「地域の味を生かした料理」といった“宿ならではの魅力”を残したまま、運営体制を持続可能な形に再構築することができました。

オーナー夫妻は今も施設の一部に住みながら、来館された常連客との交流を楽しんでおられます。

このように、「宿を閉じずに継続する」ための選択肢として、委託運営は確かな実効性を持っています。

4. 事業承継で“後悔しないため”に今すぐ始めるべきこと

高齢の宿泊施設経営者の中には、「もう少し落ち着いてから」「まだ体力もあるし急がなくていい」と先延ばしにしてしまっている方も多く見受けられます。しかし、事業承継の準備には想像以上に時間がかかるもの。選択肢を広く残すためにも、“今”から動き出すことが重要です。

4-① 時間切れになる前にやるべき準備

事業承継のタイミングで一番多い後悔は、「もう少し早く準備しておけばよかった」という声です。

特に宿泊業は、施設管理、スタッフマネジメント、予約・集客・SNS運用など業務範囲が広く、どこか一つが止まるだけでも経営全体に影響します。「廃業」という選択をするにしても、施設の解体・従業員の処遇・税務処理など、半年〜1年以上の期間が必要です。

また、第三者承継や委託運営、地域との連携といった選択肢を検討するには、信頼関係の構築や契約準備にも時間が必要です。早期に情報収集・検討を始めておくことが、選択肢を“減らさない”コツでもあります。

4-② 地域とのつながりを再構築する

地域密着型で成り立つ宿泊施設の場合、「地域との関係性」も事業承継の成否に大きく影響します。

たとえば、地元の農家や漁協から仕入れている食材、協力関係にある清掃・送迎業者、観光協会や自治体との連携など。これらの“目に見えない資産”をスムーズに引き継げるかどうかが、宿の未来を左右します。

特に、地域貢献の取り組みや、地元住民との協働などが根付いている場合は、それを新しい運営体制でも継続できるかどうかが信頼を得る鍵になります。事前に地域に事情を説明し、承継後も交流が続くような「関係性の再構築」が求められます。

4-③ 信頼できるパートナー・支援先の見極め方

事業承継は、専門家や委託先に相談することが非常に重要ですが、「誰に頼むか」はもっとも慎重に考えるべきポイントです。

- 地域密着型の運営実績があるか

- 小規模施設や家族経営の宿に対する理解があるか

- 単なる“業務請負”ではなく、経営者の想いに寄り添った提案ができるか

- 宿の魅力や個性を活かした再生に取り組んでいるか

こうした観点で選定していくことが、“後悔のないパートナー選び”に直結します。

エムアンドエムサービスでは、宿泊施設の運営受託・再生支援において30年以上の実績を持ち、全国各地で様々な課題に対応してきました。

- 自社予約サイトやSNS戦略を活用した直販比率の改善

- 販売力強化・ブランディングによる売上向上支援

- 地域との連携を重視した運営方針

- 現場スタッフの配置・教育・マネジメントの最適化

- オーナーの“想い”を汲んだ事業継続プランのご提案

単なる委託業務にとどまらず、「宿を未来につなぐパートナー」として、経営者様と伴走する姿勢を大切にしています。

5. まとめ:大切なのは、“継がせる”よりも“残す”という視点

「子どもに継がせたいと思っていたが、結局は無理だった」「事業承継について家族で話すタイミングを逃してしまった」そんな声は、地方の宿泊業において決して珍しいものではありません。

ですが、“継がない”ことは“終わらせる”ことではありません。「形は変えても、この宿を残すこと」はできます。

それが、M&Aという方法かもしれませんし、運営の委託かもしれません。あるいは、地域に寄り添いながら再出発することかもしれません。重要なのは、“継がせること”ではなく、“宿という文化と価値を残すこと”です。

それは、経営者の皆様が最も願っていることではないでしょうか。そこで、こんなことでお悩みなら、ぜひ一度ご相談ください!

- 宿を継ぐ家族・社員が見つからない

- いまは元気でも将来の体制に不安がある

- 地域の宿としての役目は終わらせたくない

- 事業承継にどこから手をつけて良いかわからない

- 信頼できる相談相手がいない

エムアンドエムサービスは、中小規模・家族経営の宿泊施設や福利厚生施設の運営受託を得意とし、地域・業態・宿の個性に応じた柔軟な支援体制を整えています。